Er ist cremig-würzig, orange vom Paprikagewürz, bisweilen sehr zwiebelig im Abgang: Obazda – klingt schon so, wie er gemacht wird. Jetzt zum Wiesn-Beginn wird der Käseaufstrich als bayerisches Comfort Food und Grundlage zum Bier auf vielen Zelttischen verköstigt. Lebensmittelmagazin.de war in den bayerischen Voralpen.

Ob als schmackhafte Verwertung von Käseresten aus dem heimischen Kühlschrank oder als hausgemachte Gastrospezialität aufs Brot geschmiert oder mit der Brezn aufgestippt – der Obazda ist längst mehr als eine Brotzeitbeilage. Er ist ein Stück bayerischer Identität, was von der Europäischen Union mit der g. g. A. (geschützten geografischen Angabe) anerkannt wird.

Brotzeitklassiker mit Geschichte

Wie so oft bei kulinarischen Traditionen ranken sich auch um den Obazda mehrere Geschichten. Am populärsten ist die Geschichte, dass ihn in den 1920er-Jahren die Wirtin Katharina Eisenreich im Bräustüberl Weihenstephan erfand. Sie wollte überreifen Camembert, der sozusagen schon am Weglaufen war, verwerten und mischte ihn kurzerhand mit Butter, Paprika und Zwiebeln. Das Ergebnis kam bei den Gästen so gut an, dass die Mischung bald im ganzen Land Popularität gewann. Der Obazda war also ursprünglich eine Resteverwertung. Statt Käse wegzuwerfen, gab man ihm eine neue, würzige Gestalt. Über die Jahrzehnte wurde aus dieser pragmatischen Idee eine feste Tradition der bayerischen Biergartenkultur.

Vom Bauernhof zum Biergartentisch

„Im Gegensatz zur ursprünglichen Legende verwenden wir heute selbstverständlich keine Reste oder Ausschüsse“, erklärt Tobias Hohenadler, Produktionsleiter der Traditionskäserei Alpenhain. „Im Gegenteil, wir produzieren extra einen Camembert, der auch noch im Obazda stückig ist. Das ist entscheidend, um unserem Obazda die gewünschte Struktur zu geben.”

Rund 50 km östlich von München, am Fuß der bayerischen Voralpen, liegt der Sitz der Firma. Alpenhain ist der bekannteste Hersteller von Obazda, mit 120-jähriger Geschichte. Die Molkerei bezieht die Milch von rund 220 regionalen Familienbetrieben, die im Durchschnitt 40 Kühe halten. Die Höfe liegen maximal 50 km Luftlinie entfernt, was kurze Transportwege und frische Milch garantiert.

Foto: Alpenhain Käsespezialitäten GmbH

Täglich werden etwa 240.000 bis 250.000 Liter Milch angeliefert, deren Qualität bereits bei der Annahme geprüft wird. Im Labor wird die Milch auf Inhaltsstoffe wie Fett, Eiweiß, Laktose und Kasein untersucht. Dann wird sie entrahmt und anschließend wieder gemäß den Rezeptvorgaben dem Fettgehalt angepasst. Für insgesamt rund 200 Käsespezialitäten gibt es vier Milchqualitäten unterschiedlicher Fettstufe.

Vom französischen Import zum deutschen Klassiker

Die Geschichte des Camemberts ist eng mit dem Obazda verbunden. Der berühmte Weichkäse wurde in der Normandie erfunden und seine Popularität verdankt er niemand Geringerem als Napoleon Bonaparte. Der französische Kaiser war ein großer Fan des Camemberts und sorgte dafür, dass der Käse über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde. Vor der Einführung des Camemberts war die Käseproduktion in Bayern und im Voralpenland traditionell von Sorten wie dem Bergkäse geprägt. Die Verbreitung des Camemberts in Deutschland wurde dann maßgeblich durch das aufstrebende Eisenbahnnetz begünstigt. Dank der neuen, schnellen Transportwege konnte der doch etwas empfindliche Käse nun problemlos aus Frankreich nach Bayern geliefert werden, was seine Verfügbarkeit sicherstellte.

Dieser Erfolg führte bald dazu, dass die Produktion von Camembert auch im Deutschen Reich und in Bayern Fuß fasste. Doch der deutsche Camembert entwickelte einen ganz eigenen Charakter: Er ist im Geschmack wesentlich milder und weniger intensiv als sein französisches Vorbild. Während der französische Camembert oft als kräftiger Abschluss auf einer Käseplatte mit einem Glas Rotwein genossen wird, ist der deutsche Camembert eher Brötchenbelag zur Tasse Filterkaffee und ist daher ideal für die Herstellung von Obazda, der ebenfalls einen ausgewogenen, aber nicht zu intensiven Geschmack hat.

Wenn aus Camembert Obazda wird

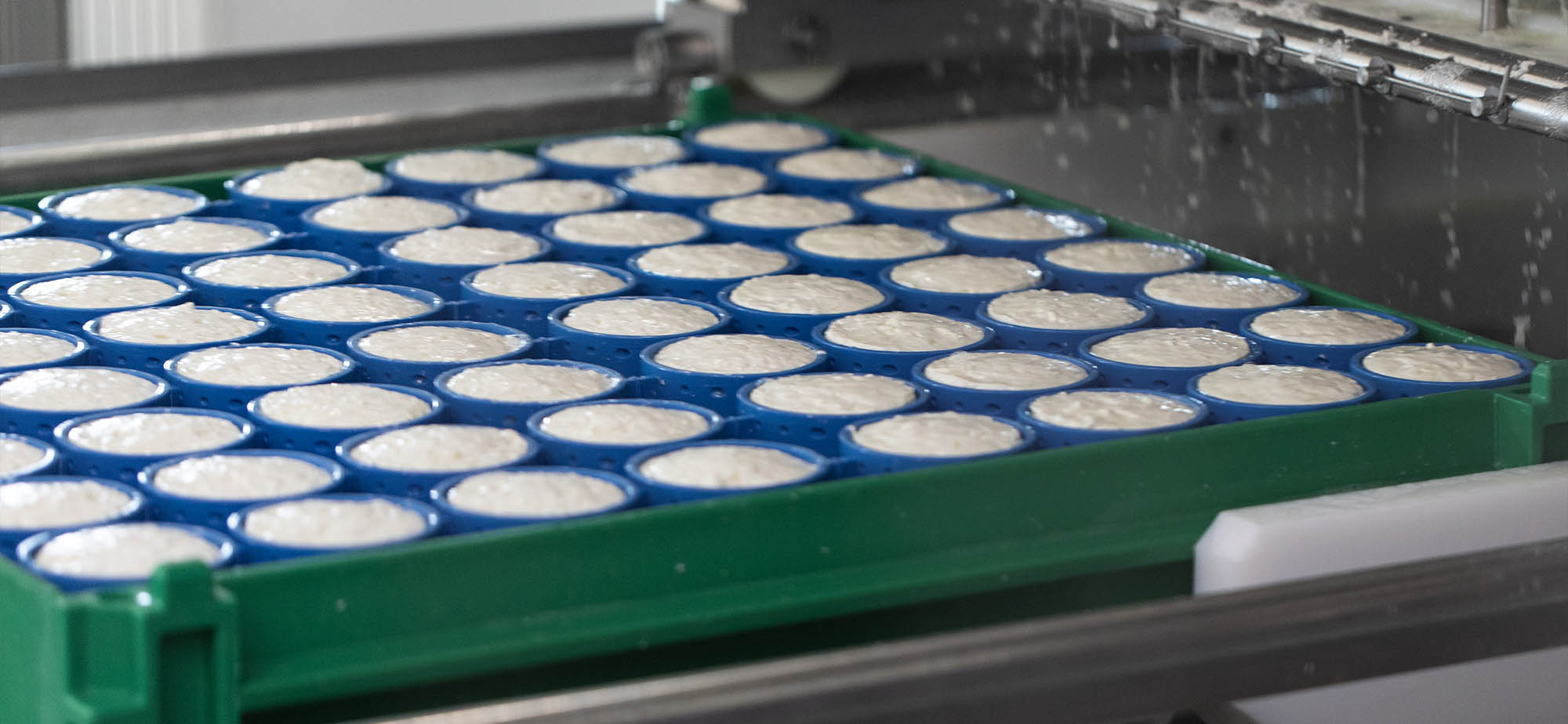

Nachdem die Milch mit Calcium, Weißschimmel- und Starterkulturen versetzt wird, wird sie mit mikrobiellem Lab zum Gerinnen gebracht. Dieser Vorgang, Dicklegung genannt, dauert etwa 30 Minuten und führt zur Bildung einer sogenannten „Gallerte“. Hat die Gallerte die richtige Festigkeit erreicht, wird sie in grobe Bruchkörner geschnitten, damit die Molke abfließen kann. Diese Bruchbereitung geschieht heute kontinuierlich in einem Koagulator.

Foto: Alpenhain Käsespezialitäten GmbH

Dieser Koagulator ist eine Erfindung der Schwestergesellschaft von Alpenhain, ALPMA. Weltweit gibt es ca. 100 Anlagen. Der nach frischem Quark duftende Käsebruch wird dann in die typischen runden Camembert-Formen gefüllt. Um die restliche Molke abzutropfen, werden die Käselaibe für zehn bis zwölf Stunden auf „Klimabahnen“ in warmer Atmosphäre gelagert. Währenddessen verarbeiten Milchsäurebakterien die Laktose. So werden aus sieben kg Milch ein Kilogramm Weichkäse.

Foto: Alpenhain Käsespezialitäten GmbH

Die abgetropfte Molke wird für andere Produkte wie Milchzucker oder Eiweißgetränke wiederverwendet. Anschließend werden die Laibe mit Speisesalz gesalzen. Dieser letzte Schritt vor der Reifung dient der Konservierung und Geschmacksbildung.

Der Camembert reift dann in speziell klimatisierten Kellern bei 13-15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 98 Prozent. Um die Wasserverteilung und ein symmetrisches Erscheinungsbild zu gewährleisten, müssen die Käselaibe regelmäßig gewendet werden. Die Art des Edelschimmels und die Temperatur können den Reifeprozess beeinflussen und beschleunigen. Der Geruch, der den Käsestapel mit hunderten von Camemberts entströmt, ist unvergleichlich: zart nach Pilzen.

Foto: Johannes S.

Der fertige Camembert wird schließlich mit Rahm, Butter, Frischkäse und einer geheimen Gewürzmischung in einem großen Rührbehälter „obazd“, also vermischt. Bis zu 9.000 Becher à 125 Gramm des fertigen Obazda können pro Stunde abgefüllt werden.

Foto: Alpenhain Käsespezialitäten GmbH

Obazda und die Wiesn

„Auch, wenn Obazda ganzjährig im Kühlregal zu finden ist, so hat er gerade zur Wiesnzeit Hauptsaison”, erklärt Pressesprecherin Carolin Handel. Auf dem Oktoberfest ist Obazda so selbstverständlich wie Bier, Weißwurst und Hendl. Während Touristinnen und Touristen ihn oft als exotische Besonderheit entdecken, gehört er für Münchnerinnen und Münchner zur zünftigen Maß. Der Käseaufstrich ist nicht nur ein deftiger Kontrast zum süffigen Bier, sondern auch eine verlässliche Grundlage für lange Festtage.

Foto: Johannes S.

Dass der Obazda 2015 sogar als „geschützte geografische Angabe“ (g. g. A.) von der EU anerkannt wurde, zeigt, welchen Stellenwert er hat. Nur Obazda, der in Bayern nach traditionellem Rezept hergestellt wird, darf auch so heißen.

Herausforderungen für Gastwirte und den Einzelhandel

Die Anerkennung als g. g. A. ist zwar ein Gütesiegel, stellt aber für kleine Gastwirte und Händler, insbesondere auf Märkten wie dem Münchner Viktualienmarkt, eine Herausforderung dar. Die strengen Kontrollen und die notwendige Zertifizierung, um den Namen „Obazda“ oder „Obatzter” offiziell nutzen zu dürfen, sind oft mit einem hohen bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden, den sich viele kleine Betriebe nicht leisten können. Dies führt dazu, dass sie kreative Wege finden, um die Bezeichnung zu umgehen. Auf dem Viktualienmarkt findet man daher oft Schilder mit fantasievollen Namen wie „Oh!Bazda” oder auf der Speisekarte des Wirtshauses am Bavariapark „Bazi”. Diese kreative Namensgebung dient dazu, dem Produkt treu zu bleiben, ohne die strengen Regularien der Behörden erfüllen zu müssen.

Varianten und moderne Interpretationen

Traditionell besteht Obazda aus reifem Camembert, Butter, Paprika und Zwiebeln. Doch wie bei vielen Klassikern hat die Kreativität der Küche längst neue Varianten hervorgebracht. Seit diesem Jahr gibt es außerdem den Opflanzda, eine pflanzliche Alternative. Er richtet sich an Veganerinnen und Veganer sowie Menschen mit Laktoseintoleranz, die den würzigen Genuss des Klassikers ohne Milchprodukte erleben möchten. So bleibt der Obazda anschlussfähig – von der traditionellen Brotzeit bis zum hippen Stadtbiergarten

Foto: Johannes S.